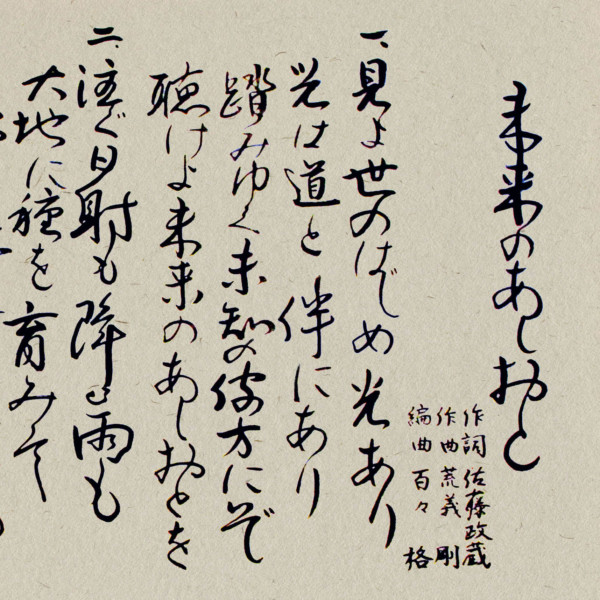

百姓伝道者ハウゲの伝記 第1部 1〜3章

第1部 ノルウェーの農民の子 1771〜1796年

第1章 その当時のノルウェー

ハンス・ニールセン・ハウゲは、近代のノルウェーが生んだ精神界の偉大な指導者であった。しかし、彼は主教でもなく、牧師でもなかった。彼は農民の子にすぎなかった。しかし、農民としての彼にも傑出したところがあった。ノルウェーの国民が、ほとんど農耕に従事していた時代のことであるが、神は彼を起こして御自身のメッセージを伝える器となし給うたのである。農民に対する福音の使徒が、農民の間から起こったことは正に、神意によるものであった。

この事実は重要視されてよいことである。然し、もっと重視されねばならないことはハウゲの宗教についてである。彼が生い育った家庭では、いつも聖書が愛読されていた。彼は宗教的な意味で、良い環境の中に育まれた。そのような彼ではあったが、自分の人生を自分のものとして享楽したいという考えを、彼がいっさい放棄することが出来るまでには、一方では聖書を学びつつも同時に世俗的ないっさいの事物とも親しんでいた。神はこのハウゲを力ある説教者にしあげ、彼によって古くて、しかも常に新しい福音を携え、ノルウェー全土に、宗教的復興を起こさせたのであった。

当時すでにノルウェーはキリスト教国であった。幾世紀も前からこの地にキリスト教会は現存していた。然し牧者は惰眠をむさぼり、その説教は録音されたテープの繰り返しに似て、生命がなかった。だからハウゲの説教を耳にした時、人々は喜んで彼が説く福音に耳をそばだてた。彼が経験を通して福音を語る、その力強さに人々は打たれた。ハウゲは人々に対して罪を悔い改め、神を信じるように訴えた。神は日曜日のみのクリスチャンの礼拝を喜ばないと彼は人々に警告した。ハウゲにとって神を信じることは、毎日毎日全身全霊を神にささげる生活を意味したのであった。

彼の説教に感動した多くの人々は、神の御心に叶う新しい人生に歩み、その住んでいる都市農村の姿を一変させた。当時の人々は、説教は牧師のするものと考えていたので、それを証明する反古同然の古い法律を引っぱり出してまで彼の伝道を冷笑する者、物笑いの種にする者があとを絶たず、二、三年後にはハウゲは遂に牢獄に送られることになったが、時はすでに遅く、ハウゲの蒔いた福音の種は良き地に深く根をおろしていた。そして、ノルウェー人が旧い殻を破って新らしい、よりよき国民として生れ変ろうとする胎動を始め、もはや何人もそれを阻止することは出来ないまでに発展していた。

数々の事柄がハウゲの功績として挙げられるが、第一に下層階級の人々を、より良き社会をつくりあげる為に、団結せしめ得た最初の人として、彼はノルウェー人の間で永く記憶されるであろう。彼はその深い自らの宗教経験を通して、愛国心、高い道徳性、独創的思索、経済的創意、古い封建的社会制度の追放に成功した。1814年エイヅボル(Eidsvoll)において召集された憲法制定議会で、ノルウェーがその最初の憲法を採択した時、会議に参劃した代議員の中にハウゲの親友の多くが顔をならべていたという事実は大いに注目されてよいであろう。

ノルウェーでは、今日もなお、人々の間にハウゲのことが語りつづけられている。彼らはノルウェーの歴史を回顧するごとに、祖国に近代の空気を導入してくれたハウゲの功績を認めないわけにはいかないのである。中世の暗黒は、それまでノルウェー全土の上に、暗く重たくのしかかっていた。宗教改革の波は、かなり早くノルウェーに訪れたが、それもコペンハーゲンの王城に住む国王の指令にもとづいて実施され、教会の主教が、国王の指令に従って、一国の宗教を左右していた状態で、信仰が国民の生命力になっていたわけではなかった。ノルウェー国民の宗教生活は、すでに久しくデンマーク国王の権威によって定められた法規法制によって固定化され、牧師もまた、国民から遊離した聖職という特権階級の立場に安住し続けているにすぎなかった。

然し、そういう事態のもとでもなおかつ本当に神の恩寵というべきことが起こった。それは二代にわたって国王が敬虔なキリスト信徒であった事実である。その一人は、堅信礼の制度を制定したために、デンマークとノルウェーの領土内では、すべての少年少女に宗教的教育を施す制度が生まれた。このために用いられることになった教科書は、ルターの小教理問答書に対するポントピダン(Pontoppidan)の解説であった。それは、真面目さと深い敬虔と、根本的なキリスト教の真理に立つ解説でみなぎっていた。ノルウェーの国民は、キリスト教に対する最初の洞察をこの小冊子から学び取ったのである。

ハウゲが生まれた1771年は、あらゆる方面で激変しつつあった時代であった。先ず人口の増加が注目される。そして、彼らの大家族を支えるには足りない農耕地が問題になり始めていた。そして、若い人々は職を求めて、都市へ移動しなければならなかった。新しく発明された機械が使用されるようになったので、人々は今までの手仕事を失うようになり、農夫は生活必需品を購入するために、収穫の一部分を売渡さねばならないようになった。税金はますます高くなり、農村地帯の住民の間で不平の声が高まりつつあった。都市で商業に従事する人々の間でもコペンハーゲンからの指令にもとづく貿易干渉に反抗して、貿易の自由化とその拡大を叫ぶ声が起こっていた。ノルウェーの知識人はアメリカで起こりつつあった独立戦争に注目し、反逆者側にむしろ同情と理解とを示すのであった。

ハンス・ニールセン・ハウゲは1771年に生まれ1824年に没したが、当時の宗教界における正統派の主張を、彼はことごとく継承していた。彼が直面したその当時のいわゆる啓蒙時代は、彼にとっての言わば実験室の役割を果たすものであった。彼は宗教、社会、経済、学問の各界にわたる国家的潮流の中に一身を投じた。彼の生存中にノルウェーは、永い期間にわたったデンマークの覊絆から脱して自国の憲法もとづく議会を召集することが出来た。それにはナポレオン戦争と、キール條約が直前の歴史的原因となっているが、独立を達成しようとする全国民の希望の底に流れていたもの、国内のあらゆる事物を革新し開発しようとする精神の底辺に流れていたものは、ハウゲの感化と影響とによるものであった。ハウゲは経済企業の先駆者であったし、昔からの特権階級に挑戦した指導者でもあった。

然し、ハウゲの名を有名にしたのは、以上の領域における彼の貢献によるものではなかった。彼が今日もなおノルウェー国民の間に記憶されているのは、19世紀初頭におけるノルウェー人の宗教生活を彼が革新したからである。今日ノルウェー人の国民的特質と見なされている、その強烈な個人的信仰、彼らの個人生活と社会生活の両面に見られる清廉と潔白さ、それらはみなハウゲが與えたキリスト教信仰の成果だということが出来る。

ハウゲの人間像

本書のどこかでハウゲはどんな人物であったかという読者の質問に答えなければならないとすると、第1章が最もそれに適するであろう。なぜなら、そういう質問が最初に飛び出すことが自然であり、また能うかぎりの回答が最初に與えられることを読者は望んでいるに違いないからである。卓越した信仰と勇気の持主だった一キリスト者の物語、それが本書の主人公ハウゲの生涯なのだが、日常生活の中の彼を紹介することも、彼を理解する上において大きな助けとなるであろう。

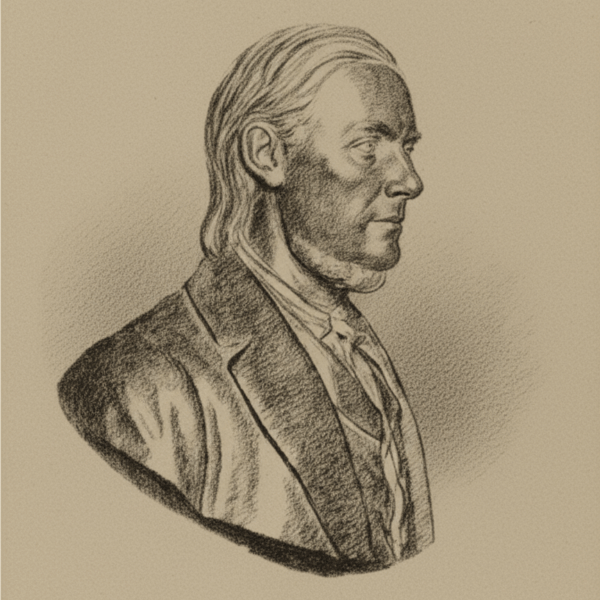

今日のノルウェー人は一般に背の高い人種のように思われているようだが、百五十年前のノルウェー人はそうではなかった。ハウゲは僅か五尺六寸しかなかったが、それでも中位の背丈と考えられていた。彼は肩幅と胸の広い男だった。彼は腕っ節が強く、また健脚であった。永い牢獄の生活で健康を害し、姿勢を悪くしてしまうまでは、彼は胸を張ったまま真直に歩く男であった。同時代の人のひとりが、彼について次のように語っている。

人間としても、また、説教家としても彼は若い人々の為に生まれてきたようなタイプ(型)の男であった。彼自身も未だ指導者としては年が若かったのである。彼が最後に検挙された時にも年令は、僅かに35歳であった。彼は精力的で、明朗で、赤裸々で、また男らしい声の持ち主であった。彼が子供の時から教えこまれた福音の真理を誰にもわかる単純明白な言葉で彼が語る時、その力強い説得力によって、人々の魂は神に捉えられるのであった。そして彼の感化力は日毎に全国的に波及して行った。

ハウゲの容貌についてミッケル・グレンダル(MIKKELGRENDAL)が書いているところによると、彼は金髪で、おだやかな容貌の持ち主であったという。また彼の青い目は大きくはなかったが常に輝いていたという。ハウゲの知人たちが一ように語っていることは、彼の表情には、いつも善意と愛とがあふれていたということである。

ハウゲの肖像画は、どれもこれも1871年にトルステーン・フラッドモオ(THORSTEINFLADMOE)がつくったハウゲの胸像から写し取ったものか、1904年にアーリング・グレンランド(ERLINGGRØNLAND)牧師がつくった銅板の彫から模写したものである。グレンランド牧師はハウゲの容貌についてフラッドモオが彼に語った印象をもとにして作ったと言っている。フラッドモオはハウゲの息子であったアンドレア・ハウゲ牧師の容貌を参考にし、当時なお生存中のハウゲの友人達の意見をも参考にして作ったという。フラッドモオにせよグレンダルにせよ、彼らが描いているのは出獄後の中年のハウゲである。十八世紀の終わりごろコペンハーゲンで一枚の油画が発見されたが、それは1800年に撮影のハウゲの写真であった。その写真に見られるハウゲは房々とした黒い、あごひげを生やした健康そうな若者であり、その目は思慮深そうに澄んでいる。あごと鼻は彼のたくましさを現わし、その唇はよく整っていて、いかにも洗練された人物らしく見える。どこにも微笑みの跡は見られず、その深刻な表情には、彼の決断と、燃える情熱とが伺われる。その高い額、輝く瞳、深刻で鋭い感受性を現わすその口もと、それらはみな彼の霊的な献身、彼の知性、そしてその勇気を語るものである。

旅行中の彼は、いつも、簡素なホームメードの赤褐色のジャケット、膝頭までの半ズボン、編みあげの長靴下といったふだん着姿であった。その肩から斜めにかけた小さな旅行用鞄の中には、トラクトや、食糧品やその他の生活必需品がつめこんであった。彼は衣服については、さっぱりしたものを好むいい趣味の持ち主であった。それだけに、着飾った男女を見るごとに彼は露骨にしかめ面をしてはばからなかった。彼はどこへ行っても、その土地の風習を注意深く研究し、その価値を尊重することを忘れなかった。

ハウゲはこう言っている「私はどこへ行っても、そこで出会った人々、特にしばらく生活を共にした人々に対して彼らの精神構造、彼らの話題、その習慣、その服装に注意した。つまり彼らの隠されている内面的な性格をも、その表面に現された性質と共に理解しようと努力した。このような予備知識を基礎にして、神と神の言に対する絶対の信仰を人々の心に植えつけようとする私の宗教的目的を、人々に悟って貰いたさに、どんな風に彼らの注意を呼び、私自身が今立っている宗教的立場まで彼らを導くためには、どうしたらよいのかと、思案しつづけて、その結論を出したものである。」

ハウゲはこのように、人間を観察し、人間を理解しうるよう自分自身を訓練することによって、彼の直観力を磨き、かつ補強した。彼の生れながらの特質は、霊的判断力が具えられるに及んで、彼の心理的洞察力は、驚嘆に価する程度まで成長した。彼は苦しんでいる人を見ると、すぐにその事情を察し、元気づけるために優しい愛の言葉を語りかけるのが常であった。彼のまれに見られる力強き説教に加えて、彼はまれに見る常識的な説得力をもっていた。彼は人々をしてその仕事その家族、その信仰上の問題をことごとく主にゆだねるように導くことにいつも成功した。彼は農民のひとりとして、農民の言葉を語り、寡黙な農民の心をとらえて福音を説きつけることが実に巧みであった。

謙遜な彼は、いつも坐ったままで説教した。み言は、彼の豊富な聖書知識から泉のようにあふれ、人々の魂の救を思う彼の情熱はきく人々の心を捕らえずにはおかなかった。彼の語る言葉は、いつも的を射る矢のように人々が持つ問題の核心につきささった。彼の説教にほれこんでいた一人の信者はこう言っている。

「神の言葉は私に圧力を加えて次のように証言させずにはおかない。彼の語る言葉には、真理そのものの迫力があった。私は彼の言葉には、どうしても逆らえなかった。彼は誰に対しても親切で、どこでも問題にされないような最下層の人々に対してさえ、優しかった。私は彼こそほんとうにキリストのような人物だと思った。正直なところ彼のような人物に、今まで私はどこでも会ったことがない。」

ハウゲの説教は、人々を興奮させたり、大声をあげたり、踊りあがったりさせるような型のものではなかった。また彼は地獄の業火に焼かれて苦しむ罪人の最後の姿を想像させるような話しを、しばしば用いて聴衆の反響を狙うようなことをしなかった。説教の中でも、個人的指導の場合でも彼はきき手が神にその心をささげるように、神は地上においても、天国に於いても豊かな祝福を彼らに約束しておられることを、しみじみと人々に語りきかせるのであった。そのような神への服従というものは、個人の人格の内面で、その意志までをも神にささげてしまうまでの回心経験を起こさせずにはおかないものである。もしも個人の意志が、その頑なさをかえない限り、どれほどの宗教感情をもち、どれほど敬虔な涙を流したところで、彼の霊魂が救われるものではない。ハウゲの集会に出席した者で、神のご臨在をひしひしと感じない者はなかったし、神御自身が各自に決断を迫っていられる、そのような厳粛さと畏怖を感じない者はなかった。誰もがハウゲは自らの神体験から語っているんだという神的権威に圧倒されキリストの優しい人類愛に、彼自身が全く心酔しながら語っているんだということを、しみじみと感じとったのであった。

何千マイルを徒歩で旅をしたハウゲの ことである、彼の足取りが全く駆け足に近かったことは驚くにあたらない。「ハンス・ニールセンは歩かない、彼はいつも走っている」と人々は言った。彼が友達に取り巻かれ、一緒に旅をしなければならなかった時だけ、彼は速度をおとして人並みに歩いた。多くの場合、彼は編針と毛糸を携えて、歩きながら靴下をあんだり手袋をあんだりした。そして一夜の宿を貸してくれた親切な、然し貧しい人々の家に、御礼のしるしにそれを与えるのが常であった。

彼は人々の家を訪れるごとに「あなたはここで幸福にお暮らしでしょうか?」と聞くのが口ぐせであった。彼はそれを礼儀正しく、然しながらその人の心の中の真実をさぐるかのような風に問いただすのであった。その問いは、いつでも相手の心の中に重大な反省をうながさずにはおかなかった。その立派な容貌、その礼儀正しいふるまい、ハウゲは人の心をとらえる魅力ある人格の持ち主であった。時にはあまり品のよくない相手が、困惑の色を顔に現わしたりすることがあると、ハウゲは彼の手をその男の肩にかけて「あなたもキリストに在る私の兄弟になってくれるでしょう?」と語りかけ、相手のかたくなな心を和らげてしまうのであった。小さな子供達を見ればそのひざに抱きあげて、天においでになる父なる神がどんなに彼らを愛しておいでになるか、神はそのひとり子を十字架にかけて贖罪の業を成就して下さったほどに、子供らを愛しておられるんだと、語るのであった。年輩のクリスチャンも喜んでハウゲを彼らの霊的指導者として迎えた。彼らは、神がハウゲに非凡な知恵と円熟した人格をお與えになったものと信じていたからである。各界の成功者までが、この若い信徒説教者に敬意を払っていた。なぜなら彼は説教においてのみならず土地や農作物や、市場や、耕作用その他の機具についても常人以上の豊富な知識の持ち主であったからである。

B.J.ホブデ(HOVDE)博士は、ハウゲの日常生活を要領よく語っているが、次の一文は、本書の主人公を最もよくクローズアップしたものと言うことが出来るであろう。

「ハウゲの説教は、いつでも聴衆の知的水準にピッタリと一致していた。不用意の間にこれが出来たのだから大したものである。彼がそのさすらいの旅の途中で、静かに一軒の家を訪れたとする。彼は、その家の主人が出したどんな食物でも喜んで頂き、旅の間に耳にしたニュースを語りきかせ、それから聖書を御一緒に読みましょうと言い出すのであった。彼の美しい声、八方破れの単純さ、彼の専売特許ともいうべき無類の正直さ、やがてその家の家族全員が彼のそうした風格に魅了されてしまって、彼が語りつづける主の福音に聞き入るのであった。やがて主人の方から今暫らく滞在されてはとの申し出があり、やがて同じ近所の人々を交えたより大きな霊的集会がその家族で始められるようになるのであった。ハウゲが語る単純で、ありふれた例話によって、多くの人々は福音の真理について教えられ、そして、力づけられるのであった。ハウゲの集会で、ざんげの涙を流さないもの、喜びの涙を流さない者はめったになかったという。次の日、もし彼がその地に滞在したとする、彼はその土地の人々の仕事の手伝いをしながら、生産と収益を上げる実際的な方法を教えるのであった。たいていの場合、ハウゲはその伝道旅行の行くさきざきで、與えられた信者の指導にあたることの出来る権威と感化力をもった指導者を起こしてから、次の伝道地へ旅立つのが常だった。時には彼の伝道を助けさせる為に、能力のある信徒伝道者を見つけては育成した。八年間、彼はノルウェー全国を駈け歩き彼が足跡を残さなかった場所はほとんどなかったと言ってよい。」

ハウゲは神がノルウェー国民に與え られた賜物であった。全国にわたる農民階級を闘争に決起させたのは、ハウゲが最初であった。彼が試みた事業上、また、生産上の努力は、幾世紀にもわたって上流階級が独占してきた経済機構の没落を促す最初の原因となった。彼の平信徒としての勇気ある説教は、貴族的聖職階級の支配のもとにあったノルウェーの宗教界を民衆に開放し、かくして彼は、信仰表現の自由を要求する民衆の声が、教界のどこでもきかれるようにしたのであった。ハウゲの主張に従った人々は、彼から学んだ自己主張を、ただちに彼らの共同社会と、国家問題にまで実践発展させて行った。数名のハウゲの同志は、1814年に、政治的独立を要求してエイヅボル(EIDSVOLL)に集まった愛国者達の中に、顔をならべている。

また新聞発行の自由が與えられると同時に、その機会をつかんで、国民の中から文盲を追放するための、大規模な運動を展開したのもハウゲであった。彼の功績に帰すべき事業の数々を挙げるならば、19世紀初頭のノルウェーの社会組織全体に及ぶことを見出すであろう。

然し、歴史の中でハウゲが演じたことがらの中で特記すべき働きは、彼が全国民の運動に迄成長した宗教的復興の指導者であったということである。彼の才能の中で最もすぐれたものは、圧倒的な説教力をもって、人々に回心をせまる説教であった。それだけではない、彼は神の前にある懼れと、おののきをもって教会の執事の務にも精励した。彼が説教者として立つように神から最初の召命を受けた時、彼は彼の代りに教会の監督を、お用い下さいと神に願ったと言われている。彼はそのような高貴な召命をむしろ苦痛に感じたのであった。然し、ハウゲは結局彼に與えられた任務を使徒的な服従の精神で甘受した。彼の全生涯を物語る有名な次の一句はまさに彼にふさわしいものだ。「私は神の霊に服従を誓ったが、神は、私が神の御目的に対していつも真実でありうるように力をかして下さった」と。彼は伝道者としての召命を受ける前に御霊の招きを受けていたのであった。

マグナス・ローン(MagnusRohne)博士は説教者としてのハウゲの偉大な業績について次のように語っている。

「彼は天使の翼にささえられていた。その聖霊に満たされた説教に、人々が深い深い印象をうけたことは当然のことであった。ハウゲは福音宣伝に夢中になって、自分のことは全く忘れていた。彼の説教は、天国から来た人の話のようだった。ハウゲの信仰は燃えきってしまって、今はノルウェー人の霊性の中に生きている。遠い山奥から、小さな村々のどこでも「わたしたちが救われるために、何をすべきでしようか?」という声がこだました。工場でも、農場でも、商店でも永遠の生命に関する質疑が、秘かにまた公開の席上で論じられた。寡黙はノルウェー人の国民性といわれてきたが、その寡黙で冷静なノルウェー人が、この新しい福音には、興奮して語りあい、喜びに陶酔したものである。ガリラヤの漁師に似た多くの平信徒が、ハウゲに倣い、仕事を捨てて、彼らが知ったただひとつの真理について説き廻ったのである。全国民の霊性を呼びさましたこのような信仰覚醒は、他に例がないと言ってもよい。神のみ霊がノルウェーの一般男女の間で、この時ほど、積極的な活動を示したことは未曾有のことであった。」

ハウゲをノルウェーに與えた神は、同国のキリスト教会に、溢れみなぎる霊的な力を與えたのであった。その霊力は今日にいたるまで国境を越え、時代を越えて外に溢れ流れつづけている。現代人に一世紀前の彼の生涯のことを語るのは、ハウゲを活かした霊力が現代のキリスト教会に満ちあふれることを願うためである。ハンス・ニールセン・ハウゲによって霊的慈雨に恵まれたノルウェーのキリスト教会は、彼より受取った霊的遺産を守ることと、そして、彼以上に教会に奉仕したいと祈るべきであり、彼が成就した偉大な仕事の故に、彼を高く評価することと、彼の人物を愛慕することから多くの教訓を学ぶであろう。

第2章 ノルウェーのハウゲ

彼の伝記は、彼の堅信礼の日から始めるのがふさわしいようである。彼が同僚達と肩をならべて教会へ行く途中であった。それは1787年の秋のある日曜日のことであった。いつもは、なりふり構わないハウゲが、その日は妹に手伝ってもらって、髪をきれいにくしで撫であげて出掛けた。彼のおしゃれに気がついた友のひとりが彼に言った。「きょうは、ハンス・ニールセンも、頭の毛をきれいに撫であげているぜ」

当時16歳の、真面目な青年であった彼は、からかわれて当惑しただけでなく、彼自身の虚栄心を大いに恥じて、次のように答えた。「そうだ、僕らがきょうこんなにお洒落をする位なら、僕らのうちにある不滅の霊魂を粗末にしないようにしたいものだ、そしてきょうはキリスト者としてこれから僕らがしなければならない大きな約束についてもよく考えて見よう。僕らは悪魔とその業を捨てて父と子と聖霊の神を信じますとこの口で告白しなければならないんだから」

青年時代のハウゲを物語るこの種の逸話の中には、予言的な要素があると言ってよい。後になって我々が見出すハウゲは、ノルウェーの田舎道を東西南北に駈け歩いて、会うほどの人々に重大な生命の問題について考えるように誘い、聖書が要求していることと、彼らが子供のころに教えこまれた宗教的教育を思い起こさせて、各地の教会へ復帰させるために一生けんめいに説得をつづける姿である。

ハンス・ニールセン・ハウゲは近代ノルウェーが生んだ最も偉大な霊的天才児であった。彼がもって生れた天分は、必ずしもセンセーションを捲き起こすようなものではなかったが、しかし、非凡なものであった。彼の神に対する不動の信仰と、彼の同胞の福祉に対する献身的奉仕は、ノルウェーの歴史の中で比較すべき人物を他に見ない。ここに見出す一農夫の粋は、神より極めて明確で拒み得ない召命を受けた男だった。だから、何としても彼の同胞を回心に導こうと必死に努力したのであった。神よりうけた高貴なる精神を生かし、また、それに生きぬく道は、ただ生涯にわたる服従あるのみである。その服従と献身の道を歩いて、ハウゲは険しいふるさとの山々を越え、深い谷間を渉り、ノルウェー全土の隅々にまで、その足跡を残した。然し迫害と投獄の難が彼にせまって、その時代の啓蒙運動に、暗影が投げかけられることになった。

チューネ(TUNE)における少年時代

ハウゲは1771年4月3日に生まれた。その少年時代をすごした生家は、チューネ(TUNE)教区のロルフソイ(ROLFSØY)という小さな一寒村にあり、それはノルウェーの南東部スウェーデンの国境と、オスロ・フィヨルドの中間に見出される。チューネはノルウェーの首都オスロから、約五十里離れたところにあるフレデリクスタ(FREDRIKSTAND)市とサルプスボルグ(SARPSBORG)市の中間にある小さな町である。ハウゲという名は彼の父ニールス・ミッケルセン(NIELSMIKKELSEN)がマリー・オールスダター(MARIEOLSDATTER)と結婚した時に、彼の所有となった農場からとられた名である。彼の父は有能で、敬虔で、厳格な人柄で、意志の強固な、性格のハッキリした人物だったと言われている。一般の人々より、いろんなことをよく知っていたらしく、ハウゲ自身も彼の父のことをすぐれた、霊的洞察力をもった人であったと言っていたと伝えられている。それは家庭礼拝を熱心に守ったことを意味しているのであろう。ハンスが堅信礼を受けた後のことだったが、その夏、彼の父は短かい旅行に出かけた。出発に先立って彼は息子のハンスに、次の日曜日、ルターの説教のひとつを家庭礼拝で家族に読んで聞かせるようにと頼んだ。ハンスは約束はしたけれどもその事をつい忘れてしまった。その日曜日の夜、ハンスの父は旅先から帰ってきて、ハンスの怠慢を知った。そこで彼は、たった17歳の息子に、厳粛な態度で、次のようにいって叱ったと伝えられている。「わしは、お前を叔父のハンス・ミッケルセンにあやからせたいと思ってハンスと名づけたんだよ。だがお前は叔父のような人物にはなれそうにないな」

「私はハンス叔父のことを父から何度きかせられたか知れない。僅か22歳で召天した叔父だったが、どんなに彼が善人で、信仰深いクリスチャンであったか、耳にタコが出来るほど聞かせられたものである。私は思った。私がこんなしくじりをやるようでは、どうして叔父に似た人間になれるだろうか?と、ハンスは回顧している。」

父のちょっとした言葉にも、感じやすいハンスは、自分の欠点を深く恥じて、神の前に自分が犯した罪に対する責任を痛感するのであった。

ハウゲの母は、柔和で、愛情があって、何でも出来る、よく働く家庭的な女性であった。ハウゲが13歳の時、溺死しかけたことがある。その危機一発の瞬間に、彼の胸中をかすめたことについて彼は詳しい思い出を書いているが、たまたまその一節に、ハウゲは彼の母の人となりについて照明を与えるような重要な記録を残している。「第一に、私は母のことを思った。彼女は小さなことでも、深く気にする性質の女であった。もし父と弟と私の3人を同時に失うようなことが事実起こったとする――その時の母の悲嘆、それは彼女にとって耐え難いものであったに違いない」と。

ハウゲの宗教的遺産

彼の宗教心の発達は、彼の家庭環境の賜物であったといってよい。われわれは彼の両親の、神をおそれる生活の中にそれを見出す。ハウゲは明けても暮れても働くことを楽しみにしていたようだし、よく祈ったようだ。父の男らしい強烈な信仰生活の模範を目の前に見ながら育ったからであろう。彼の母が、これまた敬虔な女性であったことはすでに語ったことであるが、霊的な問題に関する理解において、どの程度の深さをもった女であっただろうか?ハウゲの回心の時期がくるに及んで、彼女の霊性に新しい光がさしこんできたようである。ハウゲの家の書架には、その家の宗教的標準を、そして、ふんいきを語ってくれる書物が並んでいた。そこには聖書があった、それはよく読まれていた。また、ルターの小教理問答があったし、ポントピダン(PONTOPPIDAN)の解説書や、キンゴ(KINGO)の讃美歌集があった。どれもこれもよく愛読されていた。ノルウェーにおける十九世紀後半の教育の普及程度は大したものであった。1736年1月13日に発布されたノルウェーにおける堅信礼についてジェー・エム・ローン(J.M.ROHNE)は次のような註解を書いている。

「堅信礼をうける為の準備、それ自体が、一般国民教育に寄与するところが大きかった。教会の中で、最初の席を占めること、それはノルウェー人にとって名誉なことだった。ノルウェー国民が、その教育の普及度において、今日にいたるまで世の列国の先端を歩んできたのは、この法律(堅信礼)のお陰である。それはまたノルウェー人の宗教生活に、重大な関連をもつものであった。なぜなら国民の大部分が読み書きが出来たということは、教会の講壇で、神の言が語られなくなった時にも、敬虔な人々は、自分達の家で、読書によって自分自身を教育することが出来たからである。」

カレン・ラーセン(KARENLARSEN)は次のように書いている。「一般に考えられているよりも、もっと生命の脈うつ宗教的感情が、当時の人々の間に交流していた。」もし説教によって恵まれることが少ない時には、彼らは古い讃美歌や、信仰上の文書に親しむことを心がけた。それは伝統的過去の宗教的遺産を燃やしつづけるためであった。

ハウゲが受けついだ過去の宗教的遺産については、後日ハウゲが書いた文献によって明らかである。彼の愛読書の中には次のような古典が挙げられている。ヨハン・アーント(JOHANARNDT)の「真のキリスト教」、ルター(LUTHER)の説教集(SERMONS)、ポントピダン(PONTOPIDDAN)の「信仰の鏡」、「類稀な信仰の宝玉」、ブロルソン(BRORSON)の歌集。アーント(ARNDT)やルター(LUTHER)やポントピダン(PONTOPIDDAN)の書いたものは、みな楽に読める本ではない。どれもこれも、永々しくて難解なキリスト教教理の解説書である。このような種類の本が、広く読まれたという事実は、宗教上の諸問題に対する人々の探究心が、どれほど深いものであったかを示唆するものであろう。信仰的な書物よりも、簡潔で、面白くて、実用的な書物の方を選ぶ現代人には、ハウゲとその時代の人々の態度から教訓を学ぶべきであろう。

良心の声

ハウゲがその驚くべき記憶力からチューネ時代の彼、即ち少年の日の彼自身について語っているので、それにより彼の幼年時代、青年時代の全貌を知ることは容易である。H・N・H・オーデイング(H・N・H・ORDING)教授は、ハウゲ自身の幼年時代から青年時代にかけての自叙伝を参照して次のように言っている。「非常に興味深く思われることは、彼が鋭い心理学的感覚の持ち主だったことである。キリスト者としての彼がどうして素晴らしい霊的成長をとげたか?その心理学的理解に役立ついろんな手段を、彼は我々に残している」と。

ハウゲは自叙伝の著者にふさわしい性格の持ち主であった。正確な記憶力、彼自身についての卒直な理解、それに加うるにあくまで良心的な正直さを彼は発揮している。

ハウゲが自ら語るところによると、彼は七歳か八歳のころ、両親からきびしく懲罰されたことがある。彼は強情にも、自殺を計って両親に復讐しようと考えた。少年時代にあり勝ちな反抗心を彼ももち合せていたわけである。その反面、彼には静かな反省的な性格があったので、彼は自身の人格の二重性に気がつき、どうしてこんな矛盾がありうるのかと彼は悩みつづけた。彼は読書力をもつようになってから、彼は天国と地獄の問題について夢中になって考えこんだ時期があった。しかし、彼はその悩みを人には訴えなかった。「もし誰かが自分の悩みを察してくれたら、もし父親が私が苦しんでいる事情を知ってくれたら、私は天国と地獄の問題について教示をうけ、慰められることが出来たんだが」と、彼は告白している。彼が十三歳の時のこと、ハウゲは危ぶなく溺死から助かったことがある。彼は父と、その他に二人の男と共に、舟一杯の乾草を積んで用水路を家に帰る途中のことだった。突然、舟がひっくり返って、水中に没し、ハウゲは暗黒と死に直面した。「私は神を愛していなかったので、暗黒の地獄へつき落されることが恐ろしかった。・・・暗黒と死の恐怖、・・・私はその時のことを思い起こすごとに、肌に票が生じるほど、身にしみて恐ろしい経験をしたのである。大人は皆、無事に岸へ泳ぎついたが、私は死体となって水の上を漂っていた。何分間かの後、私は人々にすくいあげられ、息を吹き返した。」このような体験から、卒然として霊的に目醒めた彼は、熱心に聖書を読み出し、神の御旨に従って生活しなければならないと努力し始めた。その後も、彼はいくたびか胸をかきむしられるような悲痛な経験をしたが、そのたびごとに、死に直面した当時のことを思い起こし、今度は大丈夫の如くに死ねるかと思い続けるのだった。

孤独と労働

ハウゲは自分自身の青年時代の思い出を語る時、いつでも霊性の成長過程を明るみに出すことに興味をもっていたようである。それだから彼の自叙伝の青年時代にありがちな遊びごとや労働について彼が語っている場合でも、そこで彼がヒントを與えようと試みている、ある真実について補足する必要がある。彼が語っている唯一の遊びごとは、賭けごとや、捜しものと無関係のカード遊びぐらいのものであった。ハウゲにとっては、時たま招かれるパーティーに出席するよりも、農場の仕事場で、コツコツいろんな仕事をする方が好きであったらしい。彼はダンスをしたことがなかった。それでも音楽は好きであったようである。馬鹿騒ぎと喧嘩は彼の好むところでなかった。孤独と静かな場所を愛した彼は、自然、同僚から変わり者扱いされたが、彼にはその理由がよく分っていた。「私には若い者らの馬鹿騒ぎに、調子をあわせる器用な順応性がなかった。それで、同僚は私を軽蔑していた。公然と馬鹿にされたことが幾度もあったし、事実大馬鹿者のように思われていたらしいのである」時々年長者から褒められることがあると、ハウゲは、そのような賛辞に価しない人間であるはずだがと、自分自身で思うのであった。

然し、他人の批評がどんなに酷であっても、そのために彼は自分の楽しみを味けないものと思うようなことはなかった。彼はたくさんすることがあった。父が彼の助けを必要とするかぎり、彼は、農場で一日中働いたものだ。然し農場は小さく、よく働く父と、四人の息子の労力を必要とするほどではなかった。そこで、ハンスは外にすることを見つけた。彼は小さな土地を借りて、開墾した。彼は木を切り倒し、切り株と根を掘り起こした。石を取り除き、金槌で石ころを粉砕した。彼は排水溝をつくり、鋤で土地を深く掘り起こし、その後で種を蒔いた。

このような仕事は、いい道具をもっていなければ、なかなか骨の折れる仕事である。ハウゲはそれらの諸道具を自分の手でつくった。彼は鍛冶屋の仕事から、陳列棚を作ったり、蜜蜂の飼育まで手を拡げた。みんな独創的な工夫によるものであった。近所の人々はハウゲの作ったものを買ったり、彼を雇ったりした。彼はこうして金を儲け、そのやることは悉く栄えた。然しながら、物質的な方面で成功すると、人間は物質的になり勝ちなものだということを彼は知っていたので、物事がうまく行くごとに彼は良心的に悩むのであった。それは若き日のハウゲにとって、いつも重大な誘惑であったし、恐らく生涯を通じての誘惑であったかも知れない。彼にとって唯一の不幸は、酒飲みであったことだが、それも結局は飲んだくれの生活を忌み嫌うことになった。然し、彼が作っていたもの、売ったり買ったりしていたもの、それが彼をいらだたせることがあった。日曜日になるごとに、彼の気持は安らかでなかった。彼は神さまの不興を買っていることを知っていた。

汝は汝の主なる神を愛すべし

青春の日のハウゲについて書かれたものによると、彼は夜、ひる、次のような質問を問いつづけていたそうである。「神さまの求めておいでになるものは何だろうか?」霊的問題のカウンセラーは、彼が罪の呵責に苦しんでいるんだと、彼に言い聞かせたかも知れない。然し彼は誰にも相談をもちかけなかった。彼がとうとう自らの問いに対する回答をつかむまで、彼は孤独な人間だった。彼は世俗的な交りに心をひかれたことがなく、ただ熱烈にクリスチャンでありたいとだけ願った。然し彼が知っている多くの有名無名なクリスチャンが、信仰問題をいい加減に扱っているのを見ることに、彼はあんな信者はつくらぬ方がましだと思うのであった。もし小教理問答や、聖書から神について彼が学んだことがらが真理であり、主の誡めもまた真理であるとするなら、(彼はそれを堅く信じていた)どうしても神の要求にかなう人間生活を営むことが至上命令となる。その高貴な至上命令にこたえるひとつの方法は、すべてのものにまさって神を愛することであろう。しかるに、彼は此の世の持ち物を愛していた。このような現実への執着、そのものが彼の日曜日を不安なもの・・・・・・・・・?

(39-58ページ原稿所在不明)・・第3章が含まれていたのか?

次の世代の人々を、どんなにふるい立たせたか、はかり知れないものがある。然し、その当時の人々に與えた意義こそ、より重大であったに違いない。それはシーバーグ牧師に従う人々との間に起こった地方的な摩擦を解決するのに役立ったのみならずもっと大きな役割をも果している。なぜなら、ハウゲが「此の世の愚行についての瞑想」の中で、論争を挑んだ相手は、当時の一般人であったからである。彼の論争はノルウェーの津々浦々にまで拡がって行った。バング(BANG)は次のように書いている。「現代のわれわれは、霊的な洞察力をもち、どうすれば迷える人々を主に導き、心の平安を得させうるかを知っている誰かにどこでも会いうる時代なのである。然しハウゲの時代はそうではなかった。僻遠な地区に住んでいた人々はハウゲが書いた「経歴」を読んでも、そして、救われんためにはどうすればよいのかと自問自答したとしても、何マイルにも及ぶ彼らの住家の周辺には、霊的な問題について彼らに助言を與えうる人が、ひとりも見出せなかった状況。従って、彼の「経歴」が、どんな風に読者に受取られたか?それを知ることは、ほとんど困難である」。

ここで注目に値することは、ハウゲが「経歴」を書いた時、わざと、彼の最大の霊的体験を省略している事実である。あのような神聖な事件は、公開すべきでないと考えたからであった。後になって彼の心境が変り、事実を発表することが読者の益だと判断した。1796年のこと彼はその経験が一つの型であって、誰でも同じような経験をなしうるものでないことを言っておかねばならないと思い、読者を警戒している。「此の世の愚行についての瞑想」の内容は、主として当時の教職者に対する非個人的な攻撃であって、彼らの不注意な生活から、神の言は軽視されている点を指摘したものであった。ハウゲは言う「ほんとうの回心というものは、心が改められることであり、聖なる生活を営むことであり、それこそキリストの贖罪にあずかりうるための不変の条件なのである」と。ハウゲは彼の聖職攻撃の調子を落すように忠告されたが、彼は熟考の末、そのままにしておくように決意した。1796年6月30日、彼は自分の書いた小冊子を印刷するために、その農場を出て、オスロまで五十マイルの道を歩いた。その道中の物語りは、それ自体とても面白いのであるが、その時以来、彼は人々に回心をせまる練達した説教者として同胞の間で奉仕の生活を始めた、1796年のノルウェーは、彼の全国的伝道を待ち望んでいたのである。

ハウゲのノルウェー

ハウゲが若かった年代のノルウェーは、あらゆる面において国土開発の計画が進められ、重大な変革が彼の目前で起こりつつあった時代である。1771年、即ちハウゲが生れた年には、コペンハーゲンの王室に於て、注目すべき政権の移動が行われた。王室の侍医ストルーエンシー(STRUENSEE)が、デンマーク王クリスチャン七世の署名なしで、法律を発令しうる絶対的な権限をかちとった年であった。

ストルーエンシーの手段は専横的で、彼の道徳性は民衆にとって鼻持ちならぬものであった。然し彼は彼の短かかった治世の間に、デンマークとノルウェーに、いい政府を與えた。彼の経済政策から自由貿易と、同業組合の特権削減が生れ、生産工業への補助政策の徹廃が行われた。彼は宗教と道徳に対しては寛容政策をとった。ノルウェーにとって最も重大であったことは、彼が新聞の検閲を廃止したことである。かくして出版印刷物を通してノルウェー人の国民感情が、盛りあがるチャンスがついに到来した。

出版の自由は、ハウゲにとっても、信仰復興運動の宣伝と強化の為に有力な手段を與えることになった。然し一方では、思想の自由の名において勝手な言動が行われることにもなった。一般的展望としては啓蒙された個人主義と民主主義への方向に動きつつあるように思われたのであるが、ハウゲを生み、育てた、健全な正統派キリスト教の基礎は、いつのまにか脅威にさらされることになった。

都市資本主義

1770年から1800年にわたるノルウェーの国内事情は、経済的に見て、都市と地方との間に格差が甚しかった時代である。原因は国外の戦争と、国内の飢饉のためであった。都市では、富裕な市民階級が、中立国の立場からくる貿易上の利益と、1772年に政権を握った反動政府の庇護のもとに繁栄をつづけていた。ストルーエンシーの後、首相になったのはグルドベルグ(GULDBERG)であったが、彼は穀物の専売制を復活させ、関税を引き上げた。海岸沿いの都市に住むノルウェーの富裕な商人達は、これにより従来にまさって、彼らの繁栄を保証することになった。

幸いなことに、資本家階級は、社会の反動的傾向に油を注ぐようなことはしなかった。その代りに、王室の権力を抑えて、より多くの自由をかち取ろうとする独立運動を指導した。然し、支配階級が階級的特権を存続させようとして、貿易の自由化をやかましく説き廻った事実は承認されねばならない。

労働者は明らかに下層階級であったが、彼らには階級意識は存在しなかった。彼らは工場、鉱山、鋳物工場、製材所、山林、商船、漁船等で働いていた。旧いしき たりの徒弟制度がなお残っていたので、景気のいい間は、雇主と雇人の間に不平はなかったが、不景気がくる毎に、労働者は社会の負担になった。下層労働階級が少数の富豪に依存している状態、それが十八世紀の終りまでつづいたのがノルウェーの都市生活の姿であった。

農村での独立の後退

富豪や生活の安定した階級、地主の下で働いていた小作人や家庭労働者、それらの人々が直接的な関係において、いつでもその主人に依存し勝ちだという状況は、どこの国にも見出されることである。農村地帯では、もっと強固な族長制度がつづいて、たとえ農村に不況が訪れても、農夫達の生活はある程度保証されていた。けれども都市と農村との間の併行線はその辺ぐらい迄のものであった。ノルウェーの都市には、大農や小農に見られるような、特質と、伝統的な固有性格を植えつけられた人々の社会階級というものがなかったからである。

小農は、自給自足が出来るという程度の事実に誇りをもち、自己所有の土地を丹念に耕作して家族と自分の為に、生活必需品を備えるだけで満足していた。然し国全体の経済的発展は、ノルウェーでも新しい習慣と、新しい生産性を生み出しつつあった。また、官僚的政権は、農夫から、より多くの税金を取り立てていた。そしてこれらの事情から現金の必要が人々の間で痛感されるように変りつつあった。現金、それは小農にとって、それまでは第二義的なものであって、なくても済んだものであった。ところが新しい支出の為に、農夫はその収穫の一部を、また妻の手芸品を、売り出さねばならない状態がやってきた。古い自給自足生活は崩壊し、それを存続させようとする努力は効を奏しなかった。農夫達はそれを不満とした。

農夫達が、平素は無縁の政府とふれ会う機会は、徴税のために、ひんぱんに現れる、デンマーク語を喋る官吏の訪問の時だけであった。しかも彼らが納めた税金の使途については、彼らはめったに知らされなかったのである。たとえ税金がどんな風に使われいたにせよ、彼らの耕作地から遥かに遠いところで使用されていたので、彼らはそれについてあまり関心を払わなかった。

1786年になって、高い税金と、人民を馬鹿にした税金の取立てのために腹を立てた農夫達の政府に対しての抗議の声が、全国的に拡がりクリスチャン・ロフサス(CHRISTIANLOFTHUS)がその代弁者として決起した。ロフサスはコペンハーゲンへ行きフレデリック王子に謁見して、民衆の声を伝えようとしたが、富裕な市民階級と官僚が結託して、彼を捕縛した。ロフサスはその後十ヵ年にわたる獄中生活で残忍な目に会った。けれども彼の努力によってその後、数々の社会的経済的改革が実現され、農夫達は、団結の力がもたらす「幻」を始めて見たのである。

都市対田舎の対立

ノルウェーにおける都市と農村の対照は古くから知られていた。都市における資本主義社会の発展から、この両者の差は一層、甚だしくなって行った。富豪達は、田舎に大きな邸宅地を求め、また、投資をした。彼らは農夫達に金を貸し、また彼らの農作物を売り出す市場の開拓に力をかしたりした。また彼らは、抗区開発のため国内いたるところに資本を投下した。これらの施策が、農村地帯に経済的利益をもたらしたという事実があっても、なおかつこのような傾向に対して農民は不満をもち、その感情は緩和されなかった。役人共が所有する大農場と、その召使達に取り巻かれた生活と小農の地味な生活との間に見出される対照には目をむくほどのものがあった。お役人の農場経営の方法は、伝統的な自給自足生活にしがみつこうとする小農の生活に脅威を與え、彼らを心の底から怒らせた。

文化面での対照

経済面における都市と農村の相違は、文化生活の面において見られる一般的な相違にくらべると大したものではなかった。然し、農民達の伝統的な生活のいとなみ方は、今や外部の影響によっておびやかされることになった。農民達は、彼らの社会的地位を重んじてきたし、農民であることに誇りを持っていた。その気持の現れでもあろうか、ハウゲ自身も「自分はチューネ教区の農民の子」だと自分のことを自負している。

元来農民達は自意識が強く、彼らの方言、彼らの服装、彼らの住宅の建て方、隣人とのつきあいの仕方などで、いわゆる田舎風であることをみなよく知っていた。然しそれらの田舎風の中に、重要な意味をもたないものは何ひとつなかった。だから都会の風潮が農村に侵入してくるに従って、農村独自の社会的、文化的伝統が害われて行くのではないかと農民達はおそれた。

監督ベルグラーフ(BERGGRAV)は、彼の鋭い目で見た、同情的な論文「農夫魂」の中で、農民達が他の社会層より、より古い歴史と、固定した文化生活の継承者であることを指摘している。

都市文化は農村文化とくらべる時、何千年の開きがある、都会の文化は放恣で変りやすいが農村文化はそうでない。だから骨稽にも見えるのだ。都会の人々は農民生活を見て、文化的要素のない原始的生活だと言うが、実際はとんでもない錯覚だ。農民達は、その生活の全般にわたって、永い歴史の間に先祖達が手を加えて立派に彫りあげてきた生活の型を、或いはその言葉の使い方までも、理由があればこそ根強く守り抜かねばならないと考えているのである。都会生まれの人々にはそれがない。このようにして、農村文化の永続性に対する確信から、農民は平和で落つきのある生活を楽しんできた。だから新しい生活の型を導き入れる者がある。と彼らの怒りを引き起こすのである。農民達は、新しいものに対しては、善かれ悪しかれ冷静な態度でまず観察する。彼らにはそれが奇異に思えるからである。

ベルグラーフはノルウェーの農民を、個人的であるというより、より社会的な性格の持ち主だと観察している。彼らの住む環境には内面的な団結力があり、それが彼らの強みなのである。だから、その団結から離れると、彼は直ちに目星をつけられ、不利な立場に立つことになる。

ハウゲは広い世間を渡り歩いた男だったし、職業的に見ても多方面な経験の持ち主だったので、前記の社会的約束に拘束されない例外的な存在だったと言える。こうしたハウゲの伝道活動に腹を立てた多くの人達は、百姓というものを、その生れ育った土地にとどまるべきもの、その親譲りの仕事を大切に守るべきもの、それがハウゲの場合にも、彼に課せられた宿命のように考えていた人達であった。ハウゲはそんな意味では伝統と宿命を破る男だったのである。けれども彼は何処へ行っても、何をしても、ノルウェーの農村出身者らしく振舞い、強固な社会の一員のみが與えうる忠信と信頼性を発揮して神の御業に励んだのである。

農民の性格に関するより詳細な観察から個人としての農民の性格には二重の傾向があるとベルグラーフは論じている。そして、彼はそれを「依存性衝動」及び「小君主衝動」と呼んだ。十八世紀のノルウェーの農村の姿がよくそれを説明する。彼らは層一層、経済上の理由から、官吏と商人とに依存しなければならないようになりつつあった。けれども彼らの経済的依存への抵抗自体が、彼らの「小君主」的側面を助長する方向に作用したのである。季節と土壌に依存するのは農民の伝統的な性質である。市場に依存し、市場を操作してきた人々はそうではない。一個の農民といえども、農場の主としては正に王者であったからだ。

農民は自らの誇りと自信から、時に、驚くほどの確信にみちた行動をとるものである。たとえ王室の前においても懼れることなしに。1808年、スウェーデンと戦ったノルウェー軍の司令官クリスチャン・オーガスト(CHRISTIANAUGUST)王子は一ヶ年後、次のような彼の観測を記録している。

「ひとりの山奥の農夫がやってきて、無作法な態度で、私の前にすわり、忠告を求めた。会談中「お前さん」と私に言いつづけ、用談がすんで、去るに当って、私の手を、荒くれた手でぐっと握って去った。私にとってこれは全く稀有な経験であった。」

信仰の深い農民達は、たとえ彼らが知っている聖書の言は数少くとも、神に頼る重厚な信仰の持ち主である。彼らは教会の永い伝統と、厳粛な日曜日の礼拝毎に、教会で席を同じうする隣人にいつも頼っている。然し彼らが「小君主」であることには変りがない。彼らは、彼らの内面生活―即ち私的な精神の領域を、外部からの侵入者から守ろうと警戒する。彼らは耳にしたことを念入りに調べようとし、決断を急ぐこともあわてることもなく、彼ら自身の判断によって裁決しようとする。特に宗教上の問題になると、決断を急がれる場合、彼らは一層警戒する。この点において、ハウゲは全くの農民であることを証明した。ベルグラーフ(BERGGRAV)は次のように書いている。「穀物は結実する前に、成長する時間を充分に與えなければならない」と。

結論としていうが、ハウゲについて学ぶ場合ノルウェーの富農や、小農の性格を注意して研究する必要がある。第一には、その単純な伝統的性質の故に、第二には、その国民の中に占める人口比例の大きさの故にである。ハウゲの時代には、農村地帯の過剰人口が、都市や町へと移動する動きが盛んになりつつあった。それでも農村人口は、全国民の九十パーセントを占めていた。このような背景から、農民の指導者とそれに従う農民層で形成されたハウゲの運動が、すばらしい発展を見せたことは自然であろう。神は当時の宗教界の必要にこたえる、伝統的な性格をもった農民層を通して、ノルウェー全国に新しい生命を吹き入れたのであった。ハンス・ニールセン・ハウゲは、一農民の子であったが、彼によってノルウェーに信仰復興がもたらされたというのではない。神は御自身の知恵をもって彼を選び、霊的かつ、歴史的な全国民の要請にこたえそれを成就なされたのである。神は農夫の子ハウゲを召し出し、神の意志の代理者として、彼をノルウェーの人々の間に送ったのであった。

宗教的勢力

十九世紀のノルウェー国内で見られる、農民社会と、市民社会との間にあった分裂は、同時に教会生活の性格の分裂を示すものであった。ここでは両者の代表によって、両者の相違点が大袈裟に解釈される可能性が多分にあったと言えよう。コペンハーゲン大学出身の若い合理主義に立つ牧師達は、農民達を、愚昧なやからと見なす傾向が強かった。反対に農民達は、都市には、宗教がなく、農村には道徳があるときめてしまう傾向があった。当時の宗教界は、経済および政治問題と同様、複雑な様相を示していたので、右に掲げたような見解は両者共に正しくはなかった。

合理主義とは何か?ノルウェーに於いて合理主義者が実際に成就したものは何か?この両者の間に見出される相違点を明確にしておく必要がある。端的に言って、合理主義とは、人間の理論を賛美し、人間の理論で探り知り得ないことなら、どんな事実でも否定するというものの考え方である。その発祥地はドイツである。その地で生れた宗教改革の霊的生命は、いつの間にか一種の知的キリスト教にすり変えられていた。

十七世紀の初頭になって、伝統的な思想形式が崩壊し始めた。物理科学者達が、それぞれの発見を世に紹介し初めたからだ。それは全く新しい世界観を示唆するものであった。哲学者達は、人間心理の一層深いところにあるものを捉えかつ証明しようと試みつつあった。彼らはも早、中世の人々のように知識の源は、第一に啓示によらねばならないという考え方を捨てつつあった。

英国およびフランスにおいては、理神論による生命の解釈が普及しつつあった。その教義の背景をなす思想は、自然的、世界的、合理的宗教で、迷信の要素を排除したものであった。彼らは迷信を定義して、権威のもとで押しつけられたもの、盲目的信仰によって受け入れられたものであって、証明することの出来ないものだとした。理神論はけっきょく道徳的宗教であるにすぎない。「神は実在する、人間は徳行をもって奉仕すべきである。人間は来世において、その善行に対する報償を受け、その不徳に対する懲罰をうけねばならない」と彼らは説いた。

このような理神論がドイツで勢力を伸しそうな気配が見えた時、それは聖書と教会に対する脅威に感じられた。そこでルター教会の神学者達は、彼らが使用しうる知的な武器を総動員して、キリスト教信仰を養護しようとした、その主たる武器は理論であった。そんなわけでドイツの合理主義は、その初期においては、信仰の敵ではなくして、信仰の擁護者であったのである。

キリスト教信仰の妥当性を実証しようとする努力から、多くの正統派の神学者達は理論と哲学に訴えて大袈裟な要求をした。多くの人々はそれを見て、哲学が、実在の真相を発見した以上、神の啓示にまたねばならないという未知の分野は、もうあまり残ってはいないのではないかという印象を受けた。

合理主義の道は、ドイツの大学から、デンマークの大学へとすぐに飛火した。そこで神学教育を受けた若い人達はデンマークとノルウェーへ、新しい宗教的見解を広めるために出掛けた。

十八世紀を通じて、合理主義の神学は、正統派の信仰を守ろうとする初期の努力から離れて、ますます聖書信仰を不利な立場に追いこむ結果になった。十八世紀の終りごろには、コペンハーゲン大学の学生達は、神とは理性的人間にとっての、必要な仮定的実在だと教えられていた。合理主義は、それ自体の三位一体論、即ち神と徳性と不滅性をもっていた。だがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、イエス・キリストの父なる神について彼らは、ほとんど教えられるところがなかった。

コペンハーゲン大学を卒業した若い牧師達は、彼らの献身の目標を、迷信追放と、暗愚な人々の間に、もっと合理的な信仰を、植えつけることにおいた。それは、彼らが学んだ新しい神、彼らの懐いていた目的のためにのみ存在する、はなはだ便宜的な神への信仰を説くことにあった。

合理主義が、コペンハーゲン大学を支配しつつあった実情は次の引用文によって明らかにされよう、これはコペンハーゲン神学誌からの抜粋である。

「イエスは、旧約聖書についてのその博識さと、待望の救世主に関する、当時の人々が抱いていた種々雑多な、織りまざった、思想をよく知り抜いたことによって、最高に偉くなった人物である。それだから、彼は我々にとって敬服に価する人物であり、また自由卒直に批判されてよい人物なのである。」

ノルウェーにおける合理主義神学の影響については監督バング(Bang)が引用しているコングスベルグ(Kongsberg)のベルグ(Berg)牧師(最も著名な当時の合理主義者)の左の一文が参考になる。1804年、ハウゲが検挙された時、ベルグ牧師は、得意そうに「われわれにとって幸福な日がやってきた。世間を騒がす曲者が、その犯罪的なたぶらかしの言説の故に、捕縛されたからだ」といった。

コンスベルグ(Kongsberg)では、堅信礼についての教育のために、ベルグ監督は、平民の子供達にはポントビダンの小教理問答解説を読ませ、上流社会の子供達には、彼自身が書いた「宗教上の疑問」を読ませることにしていた。次にかかげるものは、その内容の一部である。

「宗教の目的は何であるか?」

「人々を賢くし、善良ならしめ、それから幸福にするためです」

「イエス・キリストは誰であるか?」

「イエス・キリストは本当の人間でもある。然し彼は、より高い知恵と、立派な生活の模範を示して、自身を当時の人々より優越した存在とされた」

「神は、イエス・キリストを、どういう目的のために人類の中におくられたのか?」

「人々を贖うためである。それは彼らを次の束縛から解放することだった。(1)宗教と道徳に関する無知と、自殺的な迷信から(2)彼らの罪と悪徳から(3)罪と悪徳にもとづく人生の苦労と懲罰から解放するため。」

このような教えは、人間中心の哲学を反映するものであり、単にそれに宗教の名が與えられているにすぎない。このように罪科、贖罪、ざんげ、回心、審判といったような、根本的な聖書的要素を抜きにした教えは、道徳的努力と理性の啓蒙への憧れへとおいやる。合理主義は、当時の人々が解釈した自然人の宗教であった。

それでも当時、正統派の信仰擁護者がなかったわけではない。ベルゲンには偉大な監督ヨハンノルダルブラン(JohanNordalBrun)がいた。彼の有力な伝道によって、その教区はノルウェー最大の宗教的都市の伝統を守りつづけ、そこでは怪し気な自然宗教に影響される者はなかった。デンマークにおいても、監督バーレ(Balle)が、新しい教義に反対して、自分の牧会地区を守った。1793年になって、彼は聖書研究のための公開集会を開いたが、しばしば野次に妨害された。彼と同志の聖書信奉者達は、合理主義神学の影響が学園の中に侵入し始めた時、ことの重大さを予感した。

新しいさんび歌集を要求する声が高まりバーレ(Balle)は、同出版委員会の委員長に選ばれた。1798年になって準備は完了した。バーレ(Balle)は、古い福音的さんび歌を出来るだけ多く、残そうと努力したが、結果は失敗に終った。新しい讃美歌集は「福音的クリスチャン讃美歌集」と名づけられたが、それに編入された歌は、合理主義に偏したものになった。後日ノルウェーの教会史の大家が「この讃美歌集は、福音的でもなければ、クリスチャンらしくもなく、また、聖歌集でもない。これは決して冗談ではなく、全くほんとうのことなのである」としんらつな批判を下している。この讃美歌集はデンマークとノルウェーの教会と学校で使用されるようになったが、そこには全く反対の声がなかったわけではなかった。

その頃、啓蒙思想もまた、新聞を通して国内に拡がって行った。トロンハイムのある新聞の読者は、漁期と木材の伐採期には教会も礼拝をお休みにするようにと社説で書いて貰いたいと提案した。主筆は喜んでこの投書を紹介し、今や新人は、ポントピダン(Pontoppidan)の小教理問答によって育成されてきた偏見と迷信をかなぐり捨てようとしていると書いて、この投書を歓迎した。しかし、トロンデラーグ(TrǾndelag)の他の農民たちは、同じ意見ではなかった。彼らは頑強に指摘した。ポントピダンの解説は、王命によってノルウェー国内で使用されることになったものである。この王命は未だ撤回されてはいないと。彼らは更に抗議をつづけて言った。「聖日の礼拝厳守は、聖書の教えに基くものであり、聖書を世に贈り給うた神から、聖日礼拝を中止せよとの命をいまだわれわれは受けていない」と。

十八世紀直前には、こんな風にし合理主義はコペンハーゲンを支配するにいたった。ノルウェーに於てはクリスチャンサンド(Kristiansand)管区の監督ピーダー・ハンセン(PederHansen)が最も多弁な合理主義陣営のチャンピオンであった。それから監督ブルン(Brun)を除いて、他のすべての監督達は、みな合理主義的見解を述べていた。合理主義神学に立つ教職者達は、その説教の中で、しばしば、感傷主義と道徳の名において、福音を説いていた。興味深く思われることは、そこから「調節の理論」が生まれたことである。贖罪、義認の如き古い教理も、会衆が新しい概念を自分のものになし得ない限りに於ては、続けて説いてよろしいと彼らは言った。合理主義者達が払った、今ひとつの努力、―即ち魔術に対する庶民の信仰と、その実試を根絶するために、彼らが庶民教育を通して払った努力についても一言しておかねばならない。ところが説教者としての、彼らは人々の霊的な飢えと渇きを満たすことには失敗をした。都市の住民の間においても、また教職者の間においても、彼らは共鳴者をかち得たが、農民達の伝統的な素朴な信仰を左右するには至らなかった。その理由についてノルウェーの歴史家スヴェレ・ステーン(SverreSteen)は次のように書いている。

「ちょうどそのころ、農民社会の中には、燃えるような宗教的情熱にかられていたものがたくさんいた。然し牧師の教えと、人々の宗教的要求との間に見出されたへだたりは、あまりにも大きかった。多くの人々がおのれの罪の意識に悩んでいた。然るに、牧師達は高い教壇から、会衆に理論を説いたが、個人個人に宗教を語ることをしなかった。」

ひとりのアメリカの歴史家が、新しい世紀が始まる前日のスカンジナヴィア諸国の宗教事情について、次のような要約を書いている。

「自然宗教」を発達させようとする合理主義者の努力にもかかわらず、スカンジナヴィア諸教会の神学は、根本的な意味で正統派の信仰を墨守した。自由な見解を抱いていた牧師達に、お役人達は好感を示したかも知れない。即ち、グスターブ(Gustav)三世やスチューエンシー(Steuensee)のような人物は、教会を濫用したかも知れない。そして、伝道精神も消滅したかも知れない。しかし、正統派のルター神学を追放するためには、これ以上のことが必要であったようだ。農村地帯の教職と信者達は、理論尊重の時代にありがちな功利的な考え方にとらわれることがしばしばあっても、理神論に対して、殆ど関心を示さなかった。一般に彼らは考えぬいた確信というよりも、単なる慣習から、古くからの宗教に固執していたといってよい。然しながら古い宗教形式は、新しい宗教理論よりも、生命があり、十九世紀前半の宗教復興を促がすことになったのであった。

ノルウェーの場合とハウゲの運動について言うならば、理論尊重時代の功利的精神は、職業に対する人々の態度に大きな変化をもたらしたと言える。彼の直観的で実行的な感覚と、その人々の間で示した頭の鋭さにより、彼は農民達の為に、ありふれた従来のやり方を打ち破って、利益のあがる方法を見つけた。ハウゲは「知恵者」と人々から呼ばれていた。然し宗教上の問題になると、ハウゲと彼の信奉者達は、当時の社会悪に対して非妥協的であり、霊魂の再生の為に熱心であったので、啓蒙時代の最も危険な敵であると見なされていた。

ハウゲは一七九六年代のノルウェーに対して、合理主義神学追放のためのクルセードを起こして、対決するような気持ちはなかった。彼の場合の召命観は直覚的で、聖霊に導かれるままに、隣人にざんげと、神に従う生活へのすすめをしたことであった。かかる出発から、彼の特異な賜物は十二分に発輝され、彼の勇気ある心情は全面的に神にささげられていた。かくしてハウゲはノルウェー国内に新しい霊的時代を出現させたのであった。彼は自らが受けついだ敬虔主義の豊かな遺産―キリストに在って聖書を信ずる信仰の上に、新しい霊的時代を築いたのであった。啓蒙時代とは、個人個人に発奮の機会を與える黎明期の訪れだと、彼には解釈されていたのであった。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。